FDLink: Unterschied zwischen den Versionen

Stask (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Stask (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 17: | Zeile 17: | ||

<br> | <br> | ||

''Trotz beträchtliche positiver Entwicklungen im Auf- und Ausbau generischer und fachspezifischer FDM-Angebote auf unterschiedlichen Ebenen (wie Fakultäten, Hochschulen, Landesinitiativen, | ''Trotz beträchtliche positiver Entwicklungen im Auf- und Ausbau generischer und fachspezifischer FDM-Angebote auf unterschiedlichen Ebenen (wie Fakultäten, Hochschulen, Landesinitiativen, | ||

Fachgesellschaften, NFDI, EOSC) in den letzten Jahrenzeigt sich leider auch, dass diese Services nicht ohne weiteres entsprechend genutzt werden, erst recht nicht in der Breite. | Fachgesellschaften, NFDI, EOSC) in den letzten Jahrenzeigt sich leider auch, dass diese Services nicht ohne weiteres entsprechend genutzt werden, erst recht nicht in der Breite.'' | ||

<br>Das [https://zenodo.org/records/14288783 Forschungsprojekt FDLink] setzt sich daher das Ziel, den Ausbau von Verantwortungsstrukturen und Informationskompetenzen und somit eine gezielte Übersetzungsleistung von institutionellen zu überinstitutionellen Serviceleistungen zu fördern. Die FDM-Kontaktstellen der Hochschulen sollen in die Lage versetzt werden, Bedarfe der Forschenden gezielt, nicht nur vor dem Hintergrund der eigenen, sondern auch der übergreifenden Angebote einzuordnen und ihnen die geeigneten Werkzeuge zu vermitteln. In FDLink werden Handreichungen, Konzepte und Modelle erarbeit, in denen institutionelle und überinstitutionelle FDM-Serviceangebote noch enger verzahnt werden. Der Verbund konzentriert sich auf die Konzeption und Etablierung von Organisations- und Verantwortungsstrukturen, um die Verlinkung der wissenschaftlichen Forschungspraxis mit Forschungsdateninfrastrukturen innerhalb und außerhalb der Hochschulen zu verbessern. | <br>Das [https://zenodo.org/records/14288783 Forschungsprojekt FDLink] setzt sich daher das Ziel, den Ausbau von Verantwortungsstrukturen und Informationskompetenzen und somit eine gezielte Übersetzungsleistung von institutionellen zu überinstitutionellen Serviceleistungen zu fördern. Die FDM-Kontaktstellen der Hochschulen sollen in die Lage versetzt werden, Bedarfe der Forschenden gezielt, nicht nur vor dem Hintergrund der eigenen, sondern auch der übergreifenden Angebote einzuordnen und ihnen die geeigneten Werkzeuge zu vermitteln. In FDLink werden Handreichungen, Konzepte und Modelle erarbeit, in denen institutionelle und überinstitutionelle FDM-Serviceangebote noch enger verzahnt werden. Der Verbund konzentriert sich auf die Konzeption und Etablierung von Organisations- und Verantwortungsstrukturen, um die Verlinkung der wissenschaftlichen Forschungspraxis mit Forschungsdateninfrastrukturen innerhalb und außerhalb der Hochschulen zu verbessern. | ||

Version vom 6. Dezember 2024, 15:51 Uhr

Das Projekt "FDLink" wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2024 gefördert. Partner im Verbundprojekt sind die Humboldt-Universität zu Berlin, die Freie Universität Berlin, die Technische Universität Berlin, die Universität Potsdam, die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Das Projekt setzt die erfolgreichen Arbeiten des BMBF-Projekts FDMentor und des DFG-geförderten Projektes FDNext fort.

| Projekt FDLink Rahmenbedingungen für Kulturwandel und gemeinsame Servicelandschaft stärken | |

| Zeitraum: | 2024 bis 2027 |

| Beteiligt: | Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, Universität Potsdam, Europa-Universität Viadrina, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |

| gefördert von: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |

| Website: | [ Projekt-Webseiten] |

Projekt-Übersicht

Sechs Universitäten in Berlin und Brandenburg bündeln ihre Forschungsdatenexpertise für neue Verfahren und Maßnahmen:

Trotz beträchtliche positiver Entwicklungen im Auf- und Ausbau generischer und fachspezifischer FDM-Angebote auf unterschiedlichen Ebenen (wie Fakultäten, Hochschulen, Landesinitiativen, Fachgesellschaften, NFDI, EOSC) in den letzten Jahrenzeigt sich leider auch, dass diese Services nicht ohne weiteres entsprechend genutzt werden, erst recht nicht in der Breite.

Das Forschungsprojekt FDLink setzt sich daher das Ziel, den Ausbau von Verantwortungsstrukturen und Informationskompetenzen und somit eine gezielte Übersetzungsleistung von institutionellen zu überinstitutionellen Serviceleistungen zu fördern. Die FDM-Kontaktstellen der Hochschulen sollen in die Lage versetzt werden, Bedarfe der Forschenden gezielt, nicht nur vor dem Hintergrund der eigenen, sondern auch der übergreifenden Angebote einzuordnen und ihnen die geeigneten Werkzeuge zu vermitteln. In FDLink werden Handreichungen, Konzepte und Modelle erarbeit, in denen institutionelle und überinstitutionelle FDM-Serviceangebote noch enger verzahnt werden. Der Verbund konzentriert sich auf die Konzeption und Etablierung von Organisations- und Verantwortungsstrukturen, um die Verlinkung der wissenschaftlichen Forschungspraxis mit Forschungsdateninfrastrukturen innerhalb und außerhalb der Hochschulen zu verbessern.

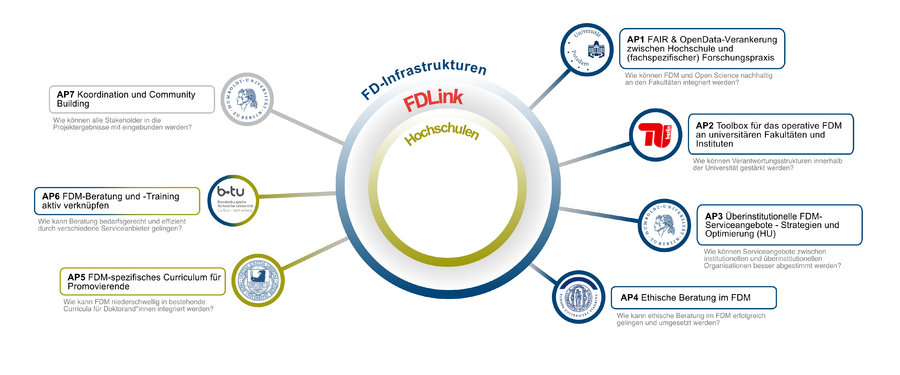

FDLink adressiert mit seinen Arbeitspaketen somit insbesondere folgende Ziele:

- die Konzeption und Etablierung von Organisations- und Verantwortungsstrukturen für das FDM

- die Konzeption und Etablierung von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen zur Nutzung von Forschungsdateninfrastrukturen für das FDM.

Arbeitspakete

AP1: FAIR & Open-Data-Verankerung zwischen Hochschule und (fachspezifischer) Forschungspraxis (Universität Potsdam)

Ziel des AP1 ist die Entwicklung und Anwendung eines nachnutzbaren Frameworks für Fakultäten unter Einbezug existierender Modelle (RISE-DE, DIAMANT, Update FDM, Road2Openness) und Stakeholder für die Verankerung von FDM und FAIR/Open Data in den wissenschaftlichen Organisationseinheiten und der Wissenschaftspraxis der Institutionen.

- Identifizierung der konkreten Anwendungsfelder und Bedarfe in den Fakultäten

- Festlegung des Modells zur strategischen FDM-Verankerung und der begleitenden Kommunikationsanleitung als Entwürfe

- Begutachtungsprozess des Modells durch die Community

- Koordination des FDM-Kommunikations-/Strategieprozesses

- Überarbeitung und Finalisierung des Modells

AP2: Toolbox für das operative FDM an universitären Fakultäten und Instituten (Technische Universität Berlin)

Dieses AP zielt darauf ab, Fakultäten und Institute beim Aufbau eigener interner FDM-Strukturen und -Prozesse durch eine Toolbox bestmöglich zu unterstützen, welche neben einer Schritt-für-Schritt-Anleitung flexibel nachnutzbare Muster und Vorlagen für dazugehörige Leitlinien und Prozessdiagramme enthält.

- Rekrutierung von Pilotpartnern

- Erarbeitung von FDM-Strukturen und -Workflows

- Ableitung übergreifender Empfehlungen und Formulierung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen

- Erarbeitung flexibel anpassbarer Muster und Vorlagen

- Zusammenführung zu einer Toolbox

- Erstellung eines Moduls im Forschungsdaten-Policy-Generator

- Praxiserprobung und Weiterentwicklung der Materialien

AP3: Überinstitutionelle FDM-Serviceangebote - Strategien und Optimierung (Humboldt Universität zu Berlin)

AP3 verfolgt das Ziel, Konzepte für eine überinstitutionelle FDM-Servicestrategieentwicklung mit Landesinitiativen und anderen regionalen FDM-Infrastrukturen wie Datenkompetenzzentren und Forschungsdatenzentren zu erarbeiten.

- Analyse des Referenzmodells „Update FDM“

- Qualitative Interviews mit der NFDI und mit Landesinitiativen

- Evaluation des Modells (z.B. Gruppendiskussion, Expert*inneninterview)

- Community-Testphase

- Veröffentlichung der skalierten Version des Referenzmodells

AP4: Ethische Beratung im FDM (Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Oder)

In diesem AP soll das Konzept des First-Level-Support aus FDNext um einen Second-Level-Support in Bezug auf ethische Aspekte erweitert werden, um so dem steigenden Beratungsbedarf durch die Anforderungen von Förderinstitutionen und Gesetzgebern auf nationaler wie internationaler Ebene gerecht zu werden.

- Erhebung vorhandener Beratungsangebote und –strukturen

- Schaffung einer Schnittstelle zur Befähigung der Arbeit an FDM-Informationsmaterialien sowie Schulungen

- Community-Feedback

- Erstellung einer digitalen Anlaufstelle für ethische Fragestellungen

- Analyse und Evaluation der Anlaufstelle

- Handreichungen zu ethischen Fragen

AP5: FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende (Freie Universität zu Berlin)

Primäres Ziel von AP5 ist das Erstellen eines niedrigschwellig umsetzbaren FDM-Schulungskonzeptes durch die Integration in Kurse z.B. zur guten wissenschaftlichen Praxis, das fachunabhängig für Promovierende einer Einrichtung verpflichtend eingesetzt werden kann.

- Evaluation von PhD-Programmen/Promotionsordnungen

- Sondierung zu Einbettungsmöglichkeiten in bestehende Curricula

- Erstellung und Veröffentlichung des Konzeptes FDM-Curriculum sowie der Lehr- und Begleitmaterialien

- Pilotierungen FDM-Curriculum

- Entwicklung Leitlinien zur Implementierung von FDM

AP6: FDM-Beratung und -Training aktiv verknüpfen (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg)

Ziel von AP6 ist die Entwicklung und Implementierung eines hybriden Beratungs- und Trainingskonzeptes zur Erweiterung der Handlungsfähigkeit in den Belangen des FDM sowie der Steigerung des individuellen Mehrwertes von FDM-Trainings.

- Analyse des IST-Zustands zur FDM-Qualifizierung (Bedarfserhebung Promovierende, Eruieren bestehender Angebote, Maßnahmenableitung)

- Moderierter Strategie-Workshop

- Begutachtung und Auswahl der Phasenmodelle

- Pilotierung eines ausgewählten Qualifizierungsangebote

- Publikation des kombinierten FDM-Beratungs- und Trainingskonzeptes

AP7: Koordination und Community-Building (Humboldt Universität zu Berlin)

Die Projektkoordination ist für die Kontrolle des gesamten Projektfortschritts, die Verfolgung der Meilensteine und die Identifizierung und Bearbeitung aller auftretenden Probleme sowie für die Kommunikation mit allen Projektbeteiligten einschließlich DFG, Verbundpartnern und FDM-Community verantwortlich.

- Betreuung der digital. Werkzeuge zur Projektorganisation und Templates zur Außendarstellung

- Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation und Veröffentlichung der Workshop(ergebnisse) und der Fachforen

- Erstellung, Bekanntmachung und Publikation des FDLink-Kits

- Close-Down des Projekts

FDLink-Projektergebnisse

In der Zenodo-Community "FDLink" werden die Projektergebnisse gesammelt zugänglich gemacht.

Ansprechpartner*innen

- Projektleitung

- Malte Dreyer (Humboldt-Universität zu Berlin)

- malte.dreyer@cms.hu-berlin.de

- Humboldt-Universität zu Berlin

- Dr.-Ing. Fada Alshawaf

- fadwa.alshawaf@hu-berlin.de

- Dr. Sven Paßmann (Projektkoordination)

- sven.passmann@hu-berlin.de

- Anna Lehmann

- anna.lehmann@hu-berlin.de

- Freie Universität Berlin

- Sibylle Söring

- sibylle.soering@cedis.fu-berlin.de

- Dr. Philipp Kandler

- kandler@ub.fu-berlin.de

- Technische Universität Berlin

- Dr. Britta Steinke

- britta.steinke@tu-berlin.de

- Dr. Andreas Janke

- andreas.janke@tu-berlin.de

- Universität Potsdam

- Dr. Janine Straka

- janine.straka@uni-potsdam.de

- Boris Jacob

- boris.jacob@uni-potsdam.de

- FDM-Team der Universität Potsdam / forschungsdaten@uni-potsdam.de

- Janna Kienbaum

- janna.kienbaum@uni-potsdam.de

- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

- Dr. Petra Kuhnau

- kuhnau@europa-uni.de

- Suzette Kahlert

- skahlert@europa-uni.de

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

- Dr. Claudia Börner

- claudia.boerner@b-tu.de

- Andrea Bölke

- andrea.boelke@b-tu.de